みなさんこんにちは!暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。

5・6月の花の時期が過ぎ、夏になり、公園はみどりが濃くなってきました。

そんな時期の公園を歩いていると見つけたのは・・・

まだ小さいですが、オリーブの実

オリーブは5月の下旬から6月の上旬にかけて花を咲かせます。

花が終わり、少しずつ実が大きくなっています。

次にみつけたのは、

小さなカキ。でも形はしっかりあのカキです。

5月頃花を咲かせます。

色が変わるのが楽しみですね。

最後に葉の間に見つけたのは、

まだみどりのクヌギのどんぐり。

どんぐりにもいろいろありますが、

クヌギのどんぐりは2年で大きくなります。

帽子のように見える「殻斗(かくと)」がとても大きく、

実の形が丸いのもクヌギのどんぐりの特徴ですね。

どの実も、風に負けず大きくなってほしいですね。

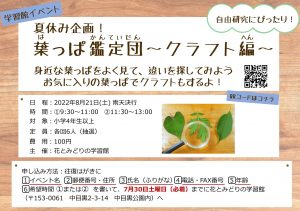

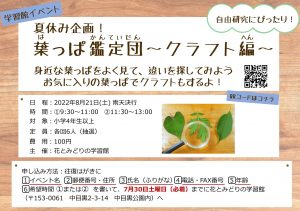

さて花とみどりの学習館では8月に「夏休み企画!葉っぱ鑑定団~クラフト編~」を開催します。

身近な葉っぱをよく見て、違いを探して、まとめることで、

新しい植物の魅力に気付けるかもしれません。

また、お気に入りの葉っぱでリーフタグ作りも行います。

自分でまとめたレポートとリーフタグは持ち帰るので、

自由研究の宿題にもなっちゃいます!

学びとクラフトで1度で2度おいしいイベントです。

ぜひご応募ください!!

詳細はこちら↓

https://www.ces-net.jp/nakameguro-park/?page_id=3962