ビジターセンターのスタッフは毎月1回多摩川にでかけ、水生生物の採集調査を行っています。採集した生き物のうちいくつかはふれあい休憩室で展示しているので御覧になった方もいるかもしれませんね!

昨年の9月から始めましたが、今まで皆さんに紹介してこなかったので調査の様子も含め今後小出しにしていきたいと思います。

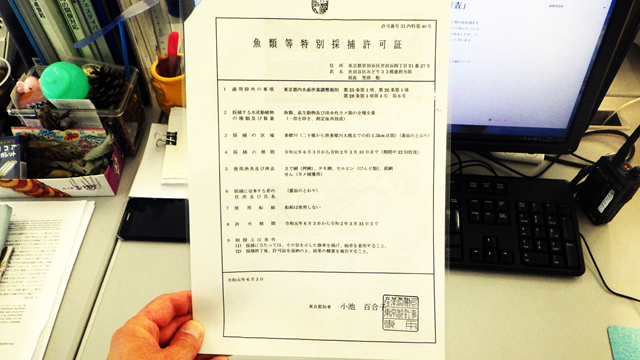

特別採捕許可証

特別採捕許可証1回目の報告という事でまずはまじめなお話から…

実は海や川は生き物や環境を守るために「漁業調整規則」というものが定められています!調査も含め生物を採集する場合、使う道具も合わせて許可をもらわなくてはいけません。

ビジターセンターの調査地は公園のすぐ隣を流れる多摩川(東京都側)なので、世田谷区が東京都から許可をもらい、公園のスタッフが行っています。

調査の時や罠をかける時は必ず許可証を持っていきます。

…ちょっと硬い話でしたが、とても大事なことなのでお話させてもらいました。それではここから生きものを紹介していきますよ。

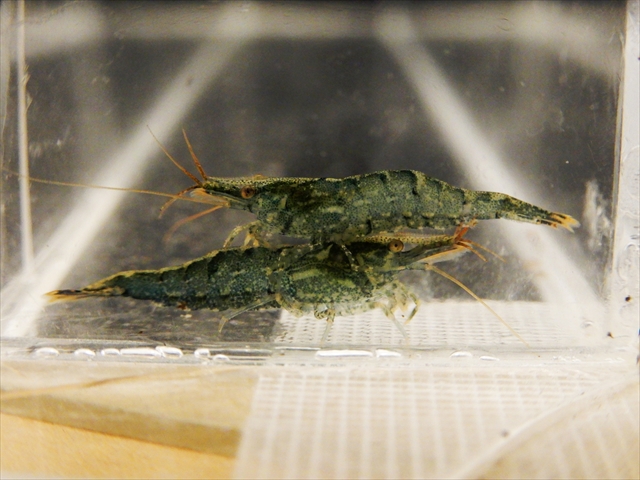

まずは…多摩川と言えばこの魚⁉ハゼの仲間「ウキゴリ」です。流れがゆるやかな場所や川岸にせり出した植物の下にいることが多く、調査では1年を通じてたくさん採れます。上に書いたような場所に網を入れれば100%入る!と言っても言い過ぎではないでしょう。

「水中をフワフワと浮く様子」から名付けられ、名前の通りの姿もよく見かけます。ちなみに「ゴリ」はハゼのことを指します。地域によっては水の底で生活する小さな魚をまとめて「ゴリ」と呼んだりもするようです。

ウキゴリの仲間は数種類いて、そのうち2種類が二子玉川周辺ではよく採れます。上の2枚の写真はとても良く似ていますが実は違うんですよ!皆さんはどこが違うのかわかりますか?

いくつかポイントはありますが、一番分かりやすい前の背ビレ(第一背ビレ)にご注目!

うしろ端に黒い模様があるのは「ウキゴリ」、ないものは「スミウキゴリ」です。さあ、上の写真を見てどっちがどっちかわかるでしょうか?

答えがわからない時やくわしく知りたい方はぜひスタッフに聞いてみて下さい。

1階のふれあい休憩室水槽には2種類ともいるので本物を見てみるのも良いかもしれませんね。

(やたっち)