🌼10月のみどりグループは以下の予定で活動します。

※10月2日(土)に予定しているサポーター全体会議ですが、

報告会のみの実施となります。

いよいよ秋の植え替えシーズン到来ですが、無理せずのんびり活動を行いましょうね!

🌼10月のみどりグループは以下の予定で活動します。

※10月2日(土)に予定しているサポーター全体会議ですが、

報告会のみの実施となります。

いよいよ秋の植え替えシーズン到来ですが、無理せずのんびり活動を行いましょうね!

◆9月の定例会議では以下のことを話し合いました。

1)最近の活動など共有事項 共有

・ナチュモコガーデン堆肥場の堆肥袋詰めについて→1/3程度、終了

→25日の活動でも実施予定

2)今後のスケジュールについて 共有、決定

・10月全体会について

緊急事態宣言解除⇒予定通り実施(サポーター座談会を予定)

延長⇒前半(報告部分)のみ実施

・10/30(土)サポーター全体会議(ネイチャーフィーリング体験)のお知らせ

・9月、10月の予定作業(必要作業+やりたい事擦り合わせ)

→堆肥の袋づめ(残り作業)9/25日(土)

→こども花壇植え替え準備 9/29(水)、10/6(水)

→こども花壇植え替え 10/13(水)

→ナチュモコガーデン植え替え準備 10/9(土)、10/20(水)

→ナチュモコガーデン植替え 10/23(土) 予備日 10/27(水)

3)いのちの森公開活動の実施判断 決定

・11月実施に向けて検討

4)ナチュモコガーデンの植え替えについて 共有

・使用予定の苗共有

・レイズドベッド植栽の一部を宿根草を予定

5)もりもりカレッジについて 共有、意見出し

・11/20(土)で実施を検討

・コロナ禍での実施方法を検討

※みどりレッスン

(『ハーブ名の確認とハーブ札設置』を予定していましたが、雨天で中止にしました。次回以降に行う予定です。)

毎年恒例の夜の帰真園「秋の夜長」イベントは、今年も新型コロナウイルスの影響で中止とさせていただきました。昨年作成いたしました動画で、「秋の夜長の帰真園」の雰囲気を楽しんでいただければと思います。

十五夜のお月様へのお供え物

旧清水邸書院の縁側に置かれたお月様へのお供え物。これは昭和中頃に世田谷区喜多見で行われてきた中秋の名月でのお供え物を参考にしました。

左から

・おだんご15個

・お花(秋の園内で見られるススキ、シロシキブ、ホトトギス、タマスダレ)

・里芋

・薩摩芋

・栗

・柿

・梨

それぞれ15個ずつ。(薩摩芋、柿、梨は大きいので略して5個ずつ)

お供え物あれこれ

みなさんが何気なく目にしているお供え物のお団子やススキにも、意味があることをご存じでしたか?(たぐっちは知りませんでした…)

・お団子・・・十五夜にちなんで15個。白くて丸い満月を表すもので、米粉でつくります。収穫への祈り、感謝を表しています。

・ススキ・・・稲穂の代わりにススキを用います。子孫、作物の繁栄を見守ってくれる月の神様がこれに乗り移ると考えられています。

意味を知ると、行事をより味わい深く楽しめますね。

お団子の他に、おはぎや豆腐をお供えするお家もあったそうです。各地で内容は多様です。みなさんの地域はどのようなお供え物か、調べてみるのも楽しそうですね。

お月様が食べちゃった?

お月見のお供え物は知らない間になくなっていくもので、「お月様が食べた」とされました。これは近所の子どもたちが各家々を回り、竹の棒にくぎを刺したもので取って食べたから。人に見つからずにとれると、運が良くなると言われたそうです。もちろん大人は知っていて見守っていたのでした。甘いものが少なかった時代、子どもたちにとって、それは楽しみな行事だったことでしょう。

柿やおはぎが人気で、それらをお供えする家には大勢の子どもたちが集まったそうです。

お月見はつづく

喜多見の辺りでは十五夜を行った後の十三夜のお月見もやらなければならないと言われおり、秋に連続する収穫祭の一つとしての役割があります。畑作儀礼の意味もあるため、お供え物には、畑作物である大豆を材料とした豆腐が多く見られました。

月は陰陽の陰とされ、「お蔭さま」からこのような行事が行われるようになったとの説もあります。なかなか収穫などの実感の分かりにくくなった昨今ですが、食べるものがどこから来るのか、思いを馳せる時間にするのも、素敵なお月見ですね。

ご覧いただきありがとうございました。

(たぐっち)

出展:【喜多見 世田谷区民民俗調査第3次報告】

↑ 夜間映像

↑リハーサルの日中映像

天気のいい日でも、風が心地よい季節になりましたね。

”あの虫”を探すにはもってこいの日よりです。

まずは、園内に植えられているクチナシの葉を丹念に見ていきます。

早速発見しました!

この写真の中に1匹映っています。

近づいて、よ~~~く観察してみると・・・

いました!写真中央に映っているイモムシがオオスカシバの幼虫です。

まだ孵化したばかりの子のようで、大きさは5mmほど。小さいですね~!

園内のクチナシを探し続けると、いたるところに幼虫が。

こちらはかなり成長していますね!大きさは8cmほどありました。

こちらの子は足元が濃い茶色をしていますね。なかなかオシャレなカラーリングです。

オオスカシバは1年のうち2回発生する蛾の仲間で、幼虫は主にクチナシを食べて育ちます。

大きな幼虫は今月中に羽化しそうですが、産まれたばかりの幼虫の方は、蛹になって冬を越すのかもしれません。

ちなみに、大人になったオオスカシバの姿はこちらからご覧いただけます。

→ https://www.ces-net.jp/futako-tamagawa-park/?p=23688

幼虫の姿も成虫の姿も愛嬌があり、個人的には大好きな昆虫です。

興味があれば是非、クチナシの葉っぱを探してみてください!

(まっつん)

こんにちは!ジュニアサポーターから定例活動の様子をご報告です。

季節はすっかり秋ですね。サンクチュアリからはエンマコオロギの鳴き声が聞こえます。

さて、時間が経ってしまいましたが、8月17日は帰真園内の池の岸辺に敷かれている石の積み直しをしました。

新しく作った活動用のビブスに、メンバーもご満悦の様子。

どんどん使ってね~~!

いたずらや経年によってはがれてしまった石を戻していきます。

息の合った連携プレーで、あっという間にキレイになりました!

作業が終わり、時間があったのでそのまま池の生きもの探しタイムに突入!

ヤゴやゲンゴロウの仲間がたくさん見られて、メンバーも大興奮でした。

夏は終わってしまいましたが、コオロギの仲間やトンボなど、虫たちはまだまだ元気いっぱいです。

9月・10月は帰真園とサンクチュアリにて秋の生きもの調査を実施予定ですので、お楽しみに!

(まっつん)

二子玉川公園サポーター・こどもグループ主催の昆虫標本教室の動画です。

ビジターセンタースタッフが二子玉川公園で採集した昆虫をテーマに、実際に標本を作製しながら標本づくりの基礎をお伝えします。 毎年、年長から低学年を対象に実施している内容なので、これから標本づくりに挑戦する方は参考にしてみてください。

活動日は夏本番の暑い日が多かった8月、

引き続きコロナ対策と熱中症対策をとりながら無理のない範囲で活動を行いました。

■自由活動@こども花壇

■自由活動@こども花壇

現在こども花壇は、チョウを呼ぶためのバタフライガーデンとして管理しています。

どんなチョウがやってくるのか、ジュニアサポーターの子どもたちと一緒に調べました。

この日は暑く、なかなかチョウを見つけられなかったのですが、活動の終わり際にヤマトシジミが卵を産む様子が見られました!

子どもたちはチョウ調べのほか、水やりも一緒に手伝ってくれました。

草とりや花がら摘みなどの日常管理のほか、こども花壇にやってくる主なチョウを紹介する展示を設置しました。

草とりや花がら摘みなどの日常管理のほか、こども花壇にやってくる主なチョウを紹介する展示を設置しました。

公園に遊びに来た際は、どんなチョウがやって来ているのか探してみてくださいね♪

■自由活動@ナチュモコガーデン

■自由活動@ナチュモコガーデン

活動日以外は雨が多く、草が勢いよく伸びていました。

そこで花が草に覆われてしまわないよう、芝刈り機や刈込みバサミなどを使って草刈りや除草を行いました。

草に覆われず花が見えるようにした後は、花の名前がわかるように種名札を取り付けました。

■自由活動@いのちの森

■自由活動@いのちの森

森の木々の生育の様子を確認し、枯れて園路に落ちそう枝などを剪定しました。

作業中はムラサキシジミやアオスジアゲハの卵など、様々な生きものも見ることができました。

7-300x225.jpg)

■定例会議

緊急事態宣言中のため室内での会議は1時間程で終え、残りの時間はナチュモコで花がら摘みのミニ勉強会を行いました。

お手入れに詳しいサポーターさんが講師となり、参加しているサポーターさんの質問に答えながら花がら摘みのポイントを伝えてくれました。

みなさん熱心に話を聞いていました。

9月に入り涼しくなったからか、こども花壇ではチョウがたくさん見られています。

チョウなどの生きものも楽しみつつ、9月も無理せず活動していきましょう。

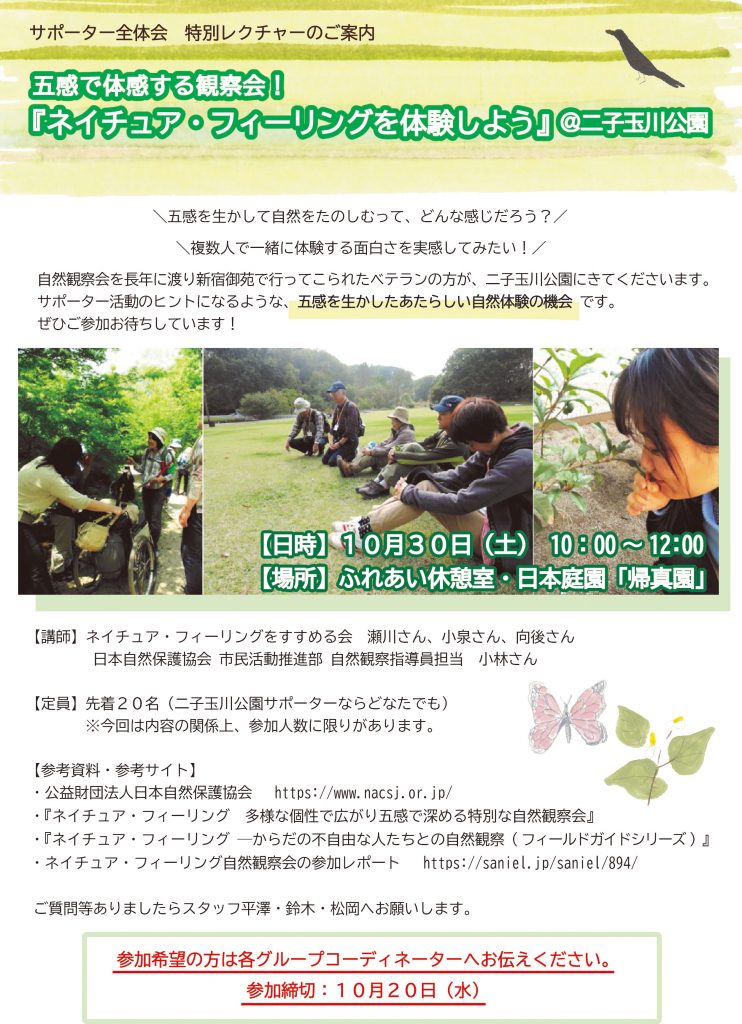

~二子玉川公園サポーターのみなさまへ~

いつも公園の活動をご一緒くださり、ありがとうございます。

10月は通常の全体会に加え、特別レクチャーを開催します。

ガイドが解説をするのではなく、参加者が自分で発見していく自然観察会を

長年続けていらっしゃるベテランの方たちを講師にお招きします。

レクチャーとはいえ、楽しみながら体験する機会です。どうぞご参加ください!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

五感で体感する観察会!「ネイチュア・フィーリングを体験しよう」@二子玉川公園

【講師】ネイチュア・フィーリングをすすめる会 瀬川さん、小泉さん、向後さん

日本自然保護協会 市民活動推進部 自然観察指導員担当 小林さん

【日時】10月30日(土) 10:00~12:00

【場所】ふれあい休憩室・日本庭園「帰真園」

【定員】先着20名(二子玉川公園サポーターならどなたでも)

※今回は内容の関係上、参加人数に限りがあります。

参加希望の方は各グループコーディネーターへお伝えください。

参加締切:10月20日(水)

【参考資料・参考サイト】

・公益財団法人日本自然保護協会

https://www.nacsj.or.jp/

・『ネイチュア・フィーリング 多様な個性で広がり五感で深める特別な自然観察会』

・『ネイチュア・フィーリング ―からだの不自由な人たちとの自然観察 (フィールドガイドシリーズ) 』

・ネイチュア・フィーリング自然観察会の参加レポート

https://saniel.jp/saniel/894/

ご質問等ありましたらスタッフ平澤・鈴木・松岡へお願いします。

残暑がありつつも、少しずつ気温が下がってまいりました。

そんな気候になってくるといよいよ聞こえる虫の音はセミからコオロギへと移り変わり、

見かける昆虫も徐々に変化してきます。

今回はそんな秋の昆虫を探してみました!

まずはもちろんこれ、

【ハラオカメコオロギ】

園内で一番乗りに鳴いているコオロギ。オスの顔は平べったくて特徴的。秋の虫の定番ですね。

続いてはこれ、

【ハマベアワフキ】

園内のイネ科で頻繁に見かけるカメムシの仲間。近づくとはじけるように飛び去ります。

飛び去った先には…

【オオスカシバ】

じっとしていて最初は気づきませんでした。時期は夏~秋で、まだ十分元気そうな個体でした。顔周りの白い粉はどこの花粉でしょうか?

その近くには、

【オオカマキリ】

皆の人気者のオオカマキリが近くに潜んでいました。オオスカシバはすぐに飛んでいきましたが、オオカマキリはしばらく撮影に付き合っていただきました。

そして最後は、

【ハグロトンボ】

なんと5~10月頃まで見かけることが出来るトンボ。一見黒い羽根に気を取られますが、オスの胴体は光沢のある緑や青色をしています。ぜひ見かけたら観察してみてください。

今回はこんな様子で、まだまだ秋の虫が増えるのはこれからのようですね。

気候も過ごしやすくなってきますので、ぜひ公園に来られた際は昆虫を探してみてください。

以上、早く秋の虫を観察したいと思っている たいしょー でした。

たいしょー

9月に入って一気に気温が下がり、冷たい雨の日が続いていますね。

そんな雨の園内で、今回は雨粒をテーマに写真を撮ってみました!

今にもポタっと落ちそうな雨粒

雨粒の向こうが見え、天然のレンズのようです。

葉っぱの上を転がる雨粒

葉っぱの表面の形状によって雨粒の形が違うことを発見!

私は、お団子みたいに真ん丸な雨粒がお気に入りです。

雨粒のついたクモの巣

こんなに雨粒がついても壊れないクモの巣ってすごい・・・!

雨の日は、いつも見ている自然のちょっと違う表情が見られる気がします。

体調に気をつけながら、雨の日も楽しくすごしていきたいですね!

(まーちゃん)